Vous aurez bientôt le loisir de lire dans un recueil, les poèmes que les élèves de 6ème 4 et 6ème 6 ont réalisés au CDI lors d'un atelier d'écriture à partir de photographies.

Vous aurez bientôt le loisir de lire dans un recueil, les poèmes que les élèves de 6ème 4 et 6ème 6 ont réalisés au CDI lors d'un atelier d'écriture à partir de photographies.Pour l'instant ils sont affichés aux fenêtres du CDI...

Il y avait beaucoup de garçons représentés pour ce débat sur les armes à feu. Après avoir rappelé dans quel contexte s’inscrivait le débat ( La tuerie de Winnenden au cours de laquelle un ado de 17 ans a tué 15 personnes), on commence en se demandant pourquoi il existe une telle fascination pour les armes à feu, pourquoi ce sujet intéresse tant ?

Pour Alexandre, « c’est pour imiter les films », pour Wendy « c’est à cause des jeux vidéo où on tue des gens », François la soutient « c’est la faute des jeux vidéo ».

Maelenn précise que « c’est l’interdit et la fascination morbide qui est le déclencheur, savoir qu’on a le pouvoir de vie et de mort en un simple coup de gâchette. » Et Shirley ajoute « certains ados à cause des jeux vidéos confondent la réalité et la fiction »

Pour Alex, « quand on tue dans les jeux vidéos on ne pense pas qu’on tue, c’est comme si on enlevait un bonhomme sur un jeu de plateau » et Thomas rajoute « Dans les jeux vidéo, c’est pour de faux, on le sait »

Maelenn pourtant souligne que « dans les jeux on se sent surpuissant, on domine les autres, les lois, les barrières de la réalité et de la société s’estompent » Wendy insiste en disant que « ses frères qui jouent aux jeux vidéos finissent par se battre dans la réalité »

Mais dans notre société qu’est ce qui justifie d’avoir des armes ?

François dit « on peut avoir besoin des armes pour se protéger ». Victor rajoute "qu’il faut distinguer les armes : il y a les armes de chasse, qui doivent être déclarées depuis peu, les armes de tir soumis à un permis et les armes militaires inaccessibles en France. »

De toute façon, pour Maelenn « les armes sont source de mort »

Est-ce que chacun est apte à se défendre, comme au far West ? N’a-t-on pas progressé depuis ce temps là ?

Pour Victor, « c’est un cercle vicieux, pour se protéger on a des armes, mais en même temps, il y a plus d’armes pour attaquer »

Alexis pense « que la tentation d’avoir une arme, ça commence quand on est petit ». Maelenn rajoute que dans les dessins animés ou bandes dessinées, on voit des modèles souvent positifs qui résolvent des problèmes avec l’aide de la violence »

Victor pense que « dans notre société où les enfants sont surprotégés, les combats des dessins animés sont pour eux un moment de liberté, d’aventure ».

Pourquoi certains passent à l’acte ?

Shirley pense que « les jeunes qui passe à l’acte, sont dans une incompréhension d’eux-mêmes, ils ne se trouvent pas, ils ont peur. Souvent c’est un manque d’affection, ils ne se sentent pas reconnus » Victor ajoute « c’est une revanche, c’est pour se prouver quelque chose, ils se sentent humiliés, ils trouvent une vengeance »

Une société peut-elle fonctionner sans armes ?

Pour Alexandre « c’est utopique », Pierre précise « on ne peut pas supprimer les armes, car n’importe quel objet peut devenir une arme »

Julien lui pense aux « armuriers qui seraient en faillite »

Wendy « s’il y n’y avait pas d’armes, il en faudrait au moins pour les policiers »

François « il faudrait des armes non létales, qui ne tuent pas »

La prison à quoi ça sert ?

Pour Agathe « elle sert à isoler les méchants », pour Pierre « c’est pour punir ceux qui ont fait des choses interdites ». En deux interventions, on est déjà au cœur du débat : l’enfermement a bien pour but d’isoler les délinquants de la société, mais aussi de punir. Alors justement, la punition, c’est quoi ?

Pour Thomas « la punition, c’est les priver de liberté » et pour Wendy « elle sert à faire réfléchir à ce qu’on a fait »

Est-ce qu’une société peut fonctionner sans prison ?

Pour François « ce n’est pas possible, car on ne serait pas en sécurité », quant à Antonin « on pourrait éliminer la prison, si les lois étaient plus strictes ».

Mais, pour Agathe, la prison ne peut pas résoudre tous les problèmes « si quelqu’un est pauvre, qu’il vole et qu’il va en prison, quand il va sortir il sera toujours pauvre, et il recommencera peut-être encore à voler ». Wendy prend l’exemple « d’un homme complètement saoul qui viole quelqu’un et qu’il ne souvient pas de ce qu’il a fait, il va aller en prison »

Pour Antonin, au lieu d’aller en prison, parfois, « il vaudrait mieux qu’ils fassent du travail intense »

Pour François, « quand ils sortent de prison, ils n’ont rien, ils pourraient aller à l’armée » mais Pierre répond « qu’il ne faudrait pas mettre les tueurs à l’armée, ils seraient trop contents »

Comment ça se passe concrètement la vie en prison ?

François pense « que les prisonniers doivent s’ennuyer, et ils peuvent rencontrer des prisonniers encore plus durs qu’eux », pour un autre « plutôt qu’avoir du regret, ils préparent leur plan de vengeance » son voisin de raconter « Ma marraine travaille dans les prisons, parfois les prisonniers ont juste besoin de parler, ils restent assis, ils se sentent seuls »

Un garçon : « j’imagine de la violence, avec les gardiens qui les battent »

Antonin : « la prison, ça ne les aident pas à la vie retour » et Thomas de souligner « que pour ceux qui sont là pour une toute petite peine, ça doit être horrible, d’être mélanger avec des vrais méchants ». Axel rappelle que « parfois, il y a des innocents en prison »

1 /3 des prisonniers sont en attente de jugement : est-ce normal ? Ne sont-ils pas présumés innocents et présentent-ils tous un danger pour la société ?

Agathe : « j’imagine, une petite pièce, un livre, rien à faire, enfermés avec d’autres, ça doit provoquer la dépression »

Pour ceux que ça intéresse, vous un extrait du film documentaire de réalisé par Saïd-André REMLI et Guillaume ESTIVIE, produit par Kuiv Production, et diffusé par Public Sénat

Pour ceux que ça intéresse, vous un extrait du film documentaire de réalisé par Saïd-André REMLI et Guillaume ESTIVIE, produit par Kuiv Production, et diffusé par Public Sénat

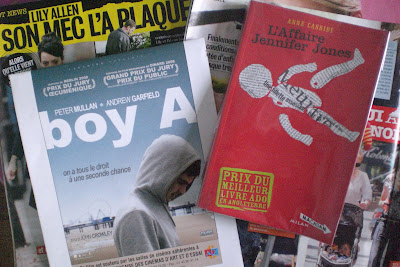

Ce sont deux histoires, dans l’Angleterre d’aujourd’hui, qui mettent en scène des adolescents qui essayent à tout prix de se réinsérer dans la société. Pour les aider, on les fait bénéficier d’un programme de protection de leur vie privée, qui leur donne une nouvelle identité : en effet, ils ont commis un meurtre quand ils étaient enfants.

La version cinématographique se décline avec Boy A, meurtrier avec son meilleur ami, d’une petite fille. A 24 ans, il est loin d’être le criminel qu’on continu de voir en lui.

Dans le livre d’Anne Cassidy, Jennifer Jones a tué une autre petite fille au cours d’une randonnée dans les bois. Six ans plus tard, Jennifer sort de prison et les journalistes la recherchent. Elle a un nouveau nom, Alice Tully, une nouvelle vie avec un petit ami, et ne veut vraiment pas revenir sur son passé, ni même revoir sa mère qui l’a trop déçue. Elle se débat aussi avec les médias et tente une réinsertion coûte que coûte, poursuivie par son passé douloureux.

"Quand vous lirez ce livre..." de Sally Nicholls est un livre qui parle de la mort avec intelligence : Sam, 11 ans, a une leucémie. Dans ce livre, il y raconte son quotidien et pose toutes les questions auxquelles personne ne répond jamais, comme 'Comment est-ce qu'on sait quand on est mort ?' ou 'Pourquoi Dieu rend-il les enfants malades ?'.

"Quand vous lirez ce livre..." de Sally Nicholls est un livre qui parle de la mort avec intelligence : Sam, 11 ans, a une leucémie. Dans ce livre, il y raconte son quotidien et pose toutes les questions auxquelles personne ne répond jamais, comme 'Comment est-ce qu'on sait quand on est mort ?' ou 'Pourquoi Dieu rend-il les enfants malades ?'.

Rendez-vous manqué à 13h, rattrapé à 15 h ! Nos trois reporters ont pu rencontrer une responsable d'une association d'aide au développement à Madagascar. Au coeur de leurs questions : la pauvreté et la faim sur l'île et, surtout, les moyens de la combattre. La preuve, par le récit, des méfaits du colonialisme et des enjeux de la reconstruction par la population elle-même.

Rendez-vous manqué à 13h, rattrapé à 15 h ! Nos trois reporters ont pu rencontrer une responsable d'une association d'aide au développement à Madagascar. Au coeur de leurs questions : la pauvreté et la faim sur l'île et, surtout, les moyens de la combattre. La preuve, par le récit, des méfaits du colonialisme et des enjeux de la reconstruction par la population elle-même.

La Hulotte est de retour. Après deux ans d'absence... Voilà notre petite revue animalière qui vient nous aider à ouvrir l'oeil sur ces espèes qui nous entourent et à qui elle prête la parole. Elle revient avec un numéro sur un vautour, le griffon, un grand fainéant, mais un éboueur nécessaire et un oiseau qui tient à sa tenue... Bonne lecture.

La Hulotte est de retour. Après deux ans d'absence... Voilà notre petite revue animalière qui vient nous aider à ouvrir l'oeil sur ces espèes qui nous entourent et à qui elle prête la parole. Elle revient avec un numéro sur un vautour, le griffon, un grand fainéant, mais un éboueur nécessaire et un oiseau qui tient à sa tenue... Bonne lecture.