Rendez-vous en juin sur le Belem pour les élèves rédacteurs de cette page : ils ont gagné le plaisir de la marine à voiles sur un bien prestigieux trois-mâts.

Rendez-vous en juin sur le Belem pour les élèves rédacteurs de cette page : ils ont gagné le plaisir de la marine à voiles sur un bien prestigieux trois-mâts.vendredi 24 avril 2009

Concours graines de reporters 2009, le club presse victorieux (grand prix de la Caisse d'Epargne)

Rendez-vous en juin sur le Belem pour les élèves rédacteurs de cette page : ils ont gagné le plaisir de la marine à voiles sur un bien prestigieux trois-mâts.

Rendez-vous en juin sur le Belem pour les élèves rédacteurs de cette page : ils ont gagné le plaisir de la marine à voiles sur un bien prestigieux trois-mâts.jeudi 23 avril 2009

Compte rendu du café philo sur l'immigration clandestine

L'actualité est malheureusement riche d'exemples dramatiques des difficultés liées à l'immigration clandestine : dernièrement, la police italienne a découvert 24 enfants afghans âgés de 10 à 15 ans et vivant sans parents dans les égouts d'une gare à Rome. Autre affaire dramatique au Pakistan : on a découvert une soixantaine de cadavres dans le conteneur d'un camion en provenance d'Afghanistan...

Il y a quelques jours des militants qui aident les clandestins sont allés se constituer prisonniers volontaires pour manifester contre le "délit de solidarité". En France, depuis 6 ans , le centre de Sangate qui accueillait les clandestins est fermé, mais le problème est-il résolu ? Aujourd'hui, on s'attaque aux personnes qui aident des clandestins : pourquoi ce durcissement envers des populations en souffrance ?

Pour Victor, "ceux qui aident les clandestins aujourd'hui sont hors-la-loi, comme ceux qui ont aidé les juifs pendant la guerre, mais pourtant ces gens là sont appelés "les justes".

Pourquoi, des gens immigrent au péril de leur vie, comme les Afghans ?

Pierre rappelle que"là-bas, il y a la guerre, la misère et la pauvreté" et Marion dit "qu'ils n'ont plus rien à perdre". Pour Elisa,"c'est horrible de laisser des gens dans une telle situation".

Victor informe "qu' en Afghanistan, il y a eu plusieurs guerres, qu'elles durent depuis longtemps. Aujourd'hui il y a les talibans au pouvoir qui veulent contrôler la vie des gens"

Doit-on ouvrir nos frontières ?

Marion : "On en a envie, mais on ne peut pas laisser entrer trop de gens"

Félicie : "Il faut les laisser rentrer, car ils ont les mêmes droits que nous"

Pierre : "C'est bien, mais si on laisse rentrer tout le monde, il y aura trop de monde"

Victor : "Oui, on devrait ouvrir la porte et partager ce qu'on a, par exemple dans des pays d' Afrique, il y a des guerres, de la misère, le sida. Parfois, les gens sont obligés de manger des galettes de terre. Même, si chez nous c'est la crise, ce n'est pas les mêmes difficultés. Moi, je pense qu'on ne doit pas les laisser crever"

Blandine : "Nous aussi, parfois, on part ailleurs à l'étranger. On devrait pouvoir vivre où on veut."

Maxence : "Mais il peuvent apporter des troubles, voler par exemple."

Victor : "Bien souvent, ce sont eux les victimes. La devise de la France c'est "liberté, égalité, fraternité" et on a oublié la fraternité, on ne doit pas fermer les yeux et les laisser derrière la porte."

dimanche 19 avril 2009

dimanche 12 avril 2009

Compte rendu du débat sur l'alcool

L’alcool dépendance et attraction

Le débat, cette semaine, se sera fait avec les plus jeunes. Les troisièmes, les plus vulnérables à l’attrait de l’alcool, sont retenus par les oraux de leur rapport de stage. Bref, on a déblayé le terrain pour une autre fois peut-être.

C’est quoi une drogue dure ?

« C’est quelque chose qui détruit le cerveau » pour Alexandre et « c’est quelque chose de difficile à arrêter » pour Maxence. Pour Clément, l’alcool est une drogue parce que ça nous fait perdre notre clairvoyance : « Quand on boit, on ne voit plus la même chose, on ne voit pas net et on peut faire des choses dangereuses ».

Pour Alexis, ce n’est pas toujours une drogue, « ça dépend des alcools, si c’est du panaché, ce n’est pas grave », et Elisa, Maxence et Marion de renchérir : « Le Malibu ce n’est pas fort », « le mousseux, ce n’est pas beaucoup d’alcool », et « le vin tout court ce n’est pas grave, si tu bois un verre ». François pense aussi que seuls « les alcools forts sont dangereux ». Cependant, tout dépend la quantité que l’on va consommer… Bon, là on voit que les opinions sont titubantes et que, quand on parle d’alcool, même l’arithmétique ne voit pas clair : « peu » ce serait « rien » ? Et « la somme de petits peu ferait zéro ? »

Pourquoi consomme-t-on de l’alcool ?

On va vu que l’alcool est dangereux pour la santé, le principe de précaution voudrait qu’on n’en consomme pas. Ce qui vaut pour l’alimentation d’où l’on veut par exemple bannir les pesticides, les OGM, ne vaudrait pas pour cette drogue sale ?

Agathe pense qu’on en prend « pour le goût ». Mais alors pourquoi, quand on n’en a jamais consommé, on trouve cela pas bon ? Il faut même rajouter du sucre et des aromes dans les alcools destinés aux jeunes pour cacher le goût de l’alcool et les habituer progressivement à l’alcool. Pierre pense que « c’est pour faire plaisir, parce que c’est chic ». Mais pour Alexandre c’est « quand on tombe dans la déprime qu’on boit de l’alcool ».

François pense que l’alcool, c’est une marque de l’âge adulte, « ça fait grand de boire » et Pierre rappelle « qu’on n’est pas forcément accro quand on boit ». Clément souligne que « l’alcool est lié à la fête, on boit pour rigoler. Parfois avec l’alcool on peut tomber amoureux, mais aussi se battre, ou violer »

Pourquoi, on met de l’alcool sur la table quand on reçoit ?

Marion : « Pour faire bien »

Agathe : « Quand tu offres du vin, c’est comme faire un cadeau »

Pierre : « Les adultes boivent parce que c’est dans leur culture »

L’alcool est pourtant dangereux, par exemple une femme enceinte qui boit pendant sa grossesse peut provoquer des malformations à son bébé. Alors, pourquoi continue-t-elle ?

Par ailleurs, l’alcool a un effet désinhibant, il sert à faire tomber les barrières.

« Quand on est enfant, on fait la fête, on est libre, on ne se demande pas toujours ce qu’on va penser de nous, on s’amuse sans boire » Parfois les adultes boivent parce qu’ils n’arrivent pas à se lâcher, ils ont besoin de ça pour draguer, ou pour rire… Ils boivent parce qu’ils ne sont plus enfants… Quant à l’alcool triste, il est lié à la misère qu’il faut oublier.

vendredi 10 avril 2009

vendredi 3 avril 2009

Compte rendu du café philo sur la lecture

La lecture ça sert à quoi ?

Pour François « la lecture ça sert à avoir du vocabulaire » et Marine ajoute « ça sert pour l’école ». « C’est vrai », dit Laura « on apprend des nouveau mots ». Fabien rappelle, lui, que la lecture et l’écrit « c’est pour conserver les faits, la connaissance ». Mais il ne faut pas oublier la fonction d’évasion pour Claire «ça nous permet de rêver, on est dans la peau des personnages, on vit d’autres vies ». Pierre complète « quand le livre te plait vraiment, il te prend, et tu ne peux plus le lâcher ». Laura précise « dans un policier, c’est le suspense qui est important, c’est ça qui nous maintient dans l’histoire », pour Lucie « la tension dans un livre qui nous retient, ce n’est pas seulement dans les policiers ou les livres d’aventure »

Pourquoi dans les régimes totalitaires les livres sont dangereux ?

Fabien commence en disant « qu’il y a des livres avec des idées de révolutionnaires ». Pierre dit « les dictateurs, ils ne veulent pas que tu lises parce qu’ils ont peur que tu réfléchisses et que tu ne leur obéisses plus ». Un autre rajoute « qu’ils ont peur de l’esprit critique »

Pourquoi on lit, c’est quoi l’intérêt de la fiction ?

Pierre « parfois, ça ne s’explique pas pourquoi on aime un livre ». Pour Thomas c’est par plaisir de la langue « parce qu’on aime la façon dont écrit l’auteur »

Pourquoi certains préfèrent la lecture, activité individuelle, solitaire au jeu ?

Pour Pierre, « la lecture c’est pour l’intellectuel, on utilise notre cerveau, alors que les jeux vidéos c’est plus un reflex »Et pour Fabien « dans les films tout a déjà été imaginé à notre place, c’est pour ça qu’on est déçu quand on a vu un film tiré d’un livre, c’est autre chose ». Mais Louis, lui, trouve « que la lecture, c’est vite ennuyeux, il faut tout imaginer, c’est chiant »alors que Pierre « adore avoir cette liberté ».

Fabien rajoute que ce que lui plait aussi dans le livre « c’est de retrouver les pensées du narrateur ». Thomas lui trouve « qu’on apprend des choses à travers la fiction, et les différents thèmes abordés »

Pour conclure, Pierre raconte son envie de partager ses lectures « j’aime bien lire aussi pour parler de mes lectures ». C’est vrai que la lecture est un moyen de rencontrer des esprits et se confronter avec des opinions. C’est un peu comme choisir des amis ?

jeudi 2 avril 2009

jeudi 26 mars 2009

Le printemps de poètes

lundi 23 mars 2009

Bilan du café philo sur l'interdiction totale des armes à feu

Il y avait beaucoup de garçons représentés pour ce débat sur les armes à feu. Après avoir rappelé dans quel contexte s’inscrivait le débat ( La tuerie de Winnenden au cours de laquelle un ado de 17 ans a tué 15 personnes), on commence en se demandant pourquoi il existe une telle fascination pour les armes à feu, pourquoi ce sujet intéresse tant ?

Pour Alexandre, « c’est pour imiter les films », pour Wendy « c’est à cause des jeux vidéo où on tue des gens », François la soutient « c’est la faute des jeux vidéo ».

Maelenn précise que « c’est l’interdit et la fascination morbide qui est le déclencheur, savoir qu’on a le pouvoir de vie et de mort en un simple coup de gâchette. » Et Shirley ajoute « certains ados à cause des jeux vidéos confondent la réalité et la fiction »

Pour Alex, « quand on tue dans les jeux vidéos on ne pense pas qu’on tue, c’est comme si on enlevait un bonhomme sur un jeu de plateau » et Thomas rajoute « Dans les jeux vidéo, c’est pour de faux, on le sait »

Maelenn pourtant souligne que « dans les jeux on se sent surpuissant, on domine les autres, les lois, les barrières de la réalité et de la société s’estompent » Wendy insiste en disant que « ses frères qui jouent aux jeux vidéos finissent par se battre dans la réalité »

Mais dans notre société qu’est ce qui justifie d’avoir des armes ?

François dit « on peut avoir besoin des armes pour se protéger ». Victor rajoute "qu’il faut distinguer les armes : il y a les armes de chasse, qui doivent être déclarées depuis peu, les armes de tir soumis à un permis et les armes militaires inaccessibles en France. »

De toute façon, pour Maelenn « les armes sont source de mort »

Est-ce que chacun est apte à se défendre, comme au far West ? N’a-t-on pas progressé depuis ce temps là ?

Pour Victor, « c’est un cercle vicieux, pour se protéger on a des armes, mais en même temps, il y a plus d’armes pour attaquer »

Alexis pense « que la tentation d’avoir une arme, ça commence quand on est petit ». Maelenn rajoute que dans les dessins animés ou bandes dessinées, on voit des modèles souvent positifs qui résolvent des problèmes avec l’aide de la violence »

Victor pense que « dans notre société où les enfants sont surprotégés, les combats des dessins animés sont pour eux un moment de liberté, d’aventure ».

Pourquoi certains passent à l’acte ?

Shirley pense que « les jeunes qui passe à l’acte, sont dans une incompréhension d’eux-mêmes, ils ne se trouvent pas, ils ont peur. Souvent c’est un manque d’affection, ils ne se sentent pas reconnus » Victor ajoute « c’est une revanche, c’est pour se prouver quelque chose, ils se sentent humiliés, ils trouvent une vengeance »

Une société peut-elle fonctionner sans armes ?

Pour Alexandre « c’est utopique », Pierre précise « on ne peut pas supprimer les armes, car n’importe quel objet peut devenir une arme »

Julien lui pense aux « armuriers qui seraient en faillite »

Wendy « s’il y n’y avait pas d’armes, il en faudrait au moins pour les policiers »

François « il faudrait des armes non létales, qui ne tuent pas »

C'est parti pour la 20ème de la presse au CDI !

vendredi 20 mars 2009

mercredi 18 mars 2009

Prison : compte-rendu du débat

La prison à quoi ça sert ?

Pour Agathe « elle sert à isoler les méchants », pour Pierre « c’est pour punir ceux qui ont fait des choses interdites ». En deux interventions, on est déjà au cœur du débat : l’enfermement a bien pour but d’isoler les délinquants de la société, mais aussi de punir. Alors justement, la punition, c’est quoi ?

Pour Thomas « la punition, c’est les priver de liberté » et pour Wendy « elle sert à faire réfléchir à ce qu’on a fait »

Est-ce qu’une société peut fonctionner sans prison ?

Pour François « ce n’est pas possible, car on ne serait pas en sécurité », quant à Antonin « on pourrait éliminer la prison, si les lois étaient plus strictes ».

Mais, pour Agathe, la prison ne peut pas résoudre tous les problèmes « si quelqu’un est pauvre, qu’il vole et qu’il va en prison, quand il va sortir il sera toujours pauvre, et il recommencera peut-être encore à voler ». Wendy prend l’exemple « d’un homme complètement saoul qui viole quelqu’un et qu’il ne souvient pas de ce qu’il a fait, il va aller en prison »

Pour Antonin, au lieu d’aller en prison, parfois, « il vaudrait mieux qu’ils fassent du travail intense »

Pour François, « quand ils sortent de prison, ils n’ont rien, ils pourraient aller à l’armée » mais Pierre répond « qu’il ne faudrait pas mettre les tueurs à l’armée, ils seraient trop contents »

Comment ça se passe concrètement la vie en prison ?

François pense « que les prisonniers doivent s’ennuyer, et ils peuvent rencontrer des prisonniers encore plus durs qu’eux », pour un autre « plutôt qu’avoir du regret, ils préparent leur plan de vengeance » son voisin de raconter « Ma marraine travaille dans les prisons, parfois les prisonniers ont juste besoin de parler, ils restent assis, ils se sentent seuls »

Un garçon : « j’imagine de la violence, avec les gardiens qui les battent »

Antonin : « la prison, ça ne les aident pas à la vie retour » et Thomas de souligner « que pour ceux qui sont là pour une toute petite peine, ça doit être horrible, d’être mélanger avec des vrais méchants ». Axel rappelle que « parfois, il y a des innocents en prison »

1 /3 des prisonniers sont en attente de jugement : est-ce normal ? Ne sont-ils pas présumés innocents et présentent-ils tous un danger pour la société ?

Agathe : « j’imagine, une petite pièce, un livre, rien à faire, enfermés avec d’autres, ça doit provoquer la dépression »

lundi 16 mars 2009

vendredi 13 mars 2009

lundi 9 mars 2009

La prison en débat au café philo vendredi 13 mars

Pour ceux que ça intéresse, vous un extrait du film documentaire de réalisé par Saïd-André REMLI et Guillaume ESTIVIE, produit par Kuiv Production, et diffusé par Public Sénat

Pour ceux que ça intéresse, vous un extrait du film documentaire de réalisé par Saïd-André REMLI et Guillaume ESTIVIE, produit par Kuiv Production, et diffusé par Public Sénathttp://www.dailymotion.com/search/tous+coupables++senat/video/x44gnl_tous-coupables-extrait_politics

jeudi 5 mars 2009

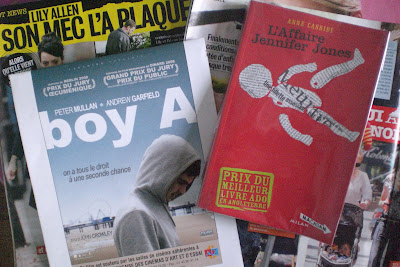

Lecture et cinéma : l'affaire Jennifer Jones d'Anne Cassidy contre Boy A de John Crowley

Ce sont deux histoires, dans l’Angleterre d’aujourd’hui, qui mettent en scène des adolescents qui essayent à tout prix de se réinsérer dans la société. Pour les aider, on les fait bénéficier d’un programme de protection de leur vie privée, qui leur donne une nouvelle identité : en effet, ils ont commis un meurtre quand ils étaient enfants.

La version cinématographique se décline avec Boy A, meurtrier avec son meilleur ami, d’une petite fille. A 24 ans, il est loin d’être le criminel qu’on continu de voir en lui.

Dans le livre d’Anne Cassidy, Jennifer Jones a tué une autre petite fille au cours d’une randonnée dans les bois. Six ans plus tard, Jennifer sort de prison et les journalistes la recherchent. Elle a un nouveau nom, Alice Tully, une nouvelle vie avec un petit ami, et ne veut vraiment pas revenir sur son passé, ni même revoir sa mère qui l’a trop déçue. Elle se débat aussi avec les médias et tente une réinsertion coûte que coûte, poursuivie par son passé douloureux.

samedi 28 février 2009

Un conseil de lecture pour débuter un mois de mars ensoleillé

"Quand vous lirez ce livre..." de Sally Nicholls est un livre qui parle de la mort avec intelligence : Sam, 11 ans, a une leucémie. Dans ce livre, il y raconte son quotidien et pose toutes les questions auxquelles personne ne répond jamais, comme 'Comment est-ce qu'on sait quand on est mort ?' ou 'Pourquoi Dieu rend-il les enfants malades ?'.

"Quand vous lirez ce livre..." de Sally Nicholls est un livre qui parle de la mort avec intelligence : Sam, 11 ans, a une leucémie. Dans ce livre, il y raconte son quotidien et pose toutes les questions auxquelles personne ne répond jamais, comme 'Comment est-ce qu'on sait quand on est mort ?' ou 'Pourquoi Dieu rend-il les enfants malades ?'.A la rentrée, n'hésitez pas à l'emprunter au CDI.

dimanche 22 février 2009

Compte rendu du café philo sur les vieux

Pour Alex, pas du tout « on dit bien les jeunes » et Mylène de rajouter « on ne les insulte pas puisqu’ils sont vieux », pour Maxence « on est toujours vieux par rapport à quelqu’un »

Alors, à partir de quand on est vieux ?

Baptiste pense que c’est au changement de génération « quand nos enfants ont entre 20 et 30 ans, quand nous avons des petits enfants ». Pour Maxime c’est « dés qu’on attend la quarantaine, quand on est fatigué, qu’on ne peut plus faire du sport ». Mais Wendy rappelle que « Madona, elle fait du sport et pourtant elle est vieille ». Un autre de soutenir : « C’est vrai, ma grand-mère, elle fait du vélo et elle a 66ans ». Donc on serait vieux, quand le corps se fatigue ?

Mylène pense « qu’on est vieux vers 60ans, quand on ne peut plus avoir d’enfant ». Alors les femmes seraient vieilles avant les hommes ?

Wendy, elle, pense que « la vieillesse, c’est quand on a des rides, des cheveux blancs, ou plus de cheveux du tout »

Les repères sont donc instables pour donner un âge à la vieillesse.

Et comment on regarde la vieillesse ? Pendant le film de Varda sur le glanage, certains élèves avaient du mal à regarder les mains ridées d’Agnès, ou la racine de ses cheveux blancs, pourtant ils se sentaient proches de cette petite femme pleine d’intelligence et de douceur.

Baptiste : « Non, ils ne font pas peur, ils sont plutôt gentils ». Pour Wendy, « ils sont parfois bizarres » mais pour Alexandre ça dépend des vieux : « Il y a ceux qui savent plein de trucs, qu’ils ont envie de nous enseigner, ceux qui sont aigris, parce qu’ils n’ont pas eu la vie qu’ils voulaient, et ceux qui ne comprennent plus les jeunes. Conflits de génération »

C’est vrai, pour un autre, que parfois les vieux se méfient des jeunes. Pour Thomas, « ils ne sont pas contents parce que les jeunes ont changé leur monde. Il y a trop de technologie, ils ne le reconnaissent plus ». Maxence rajoute : « Les vieux, aujourd’hui, ils ne savent plus se servir de la technologie, par exemple, ma grand-mère, elle a un lecteur de DVD, mais elle ne sait pas s’en servir, pareil avec le portable » Mais pour Agathe : « C’est faux, car elle connait des vieux qui maîtrisent très bien la technologie » Et Thomas précise « ce n’est pas grave, s’ils ne savent pas se servir de la technologie parce qu’ils n’en ont pas forcément besoin ».

Pour Baptiste, les vieux ont de grandes qualités « Ma grand-mère m’apprend à faire la cuisine, et mon grand-père m’aide pour mes devoirs » et Mylène : « Mes grands parents sont très actifs, ils s’occupent des poules, ils me racontent des choses sur leur enfance, j’aime bien »

Les vieux et le récit du passé

Un garçon commence en disant : « Moi, j’adore quand mon grand père me raconte la guerre d’Algérie ».

« Moi, je n’ai pas de grands parents, dit Wendy, mais j’aurais bien aimé en avoir pour qu’ils me racontent leur enfance ».

Mylène : « Ma grand-mère m’apprend à faire la vieille cuisine comme les topinambours et la purée verte aux pois casés.

Alex : « Mon grand-père, il m’apprend à faire un potager »

Est- ce que dire « vieux » est un manque de respect ? Pour Thomas, on nous apprend à ne pas dire vieux, car les vieux à notre époque ont du mal à assumer leur image, on n’aime pas cette réalité. « Aujourd’hui on a la volonté d’être jeune quand on est vieux ».

Peut-être l’image de la vieillesse rappellerait-elle la réalité d’une mort qui de toute façon viendra un jour ou l’autre. Pourtant, apprivoiser l’une ne serait-ce pas une façon de penser l’autre avec plus d’intelligence ?